穿越千年西域 探寻乐舞之魅——中国舞协、新疆舞协“深入生活、扎根人民”采风活动侧记

所属分类:协会动态 阅读次数:1843 来源: 发布时间:2021年01月25日 10:08:40

10月的南疆天高云淡,日暖风和,秋意渐浓。10月20日至25日,由中国舞蹈家协会分党组成员、副秘书长柳斌带队,中国舞蹈家协会和新疆舞蹈家协会的33名青年舞蹈编导及优秀文艺骨干组成的采风团队先后在库车市、拜城县、阿克苏市、和田市、和田县、洛浦县、墨玉县、策勒县开展了“深入生活、扎根人民”采风活动。我作为随行工作人员将一路见闻感受写进日记。

采风团在克孜尔尕哈烽燧前合影

10月20日 星期日 天气:晴

来到库车市,仿佛穿越到龟兹古国。克孜尔尕哈烽燧、苏巴什佛寺遗址、龟兹魏晋古墓遗址等历史印记,都在诉说着过往的辉煌。

苏巴什佛寺的城墙遗址见证着历史的变迁

清晨,湛蓝的天空一碧如洗,道路两旁的梧桐树郁郁葱葱,微风轻轻拂过树梢,泛黄的树叶纷纷飘落下来。我们乘坐的大巴一路向北,来到世界文化遗产苏巴什佛寺遗址。

探秘苏巴什佛寺,感受龟兹文化

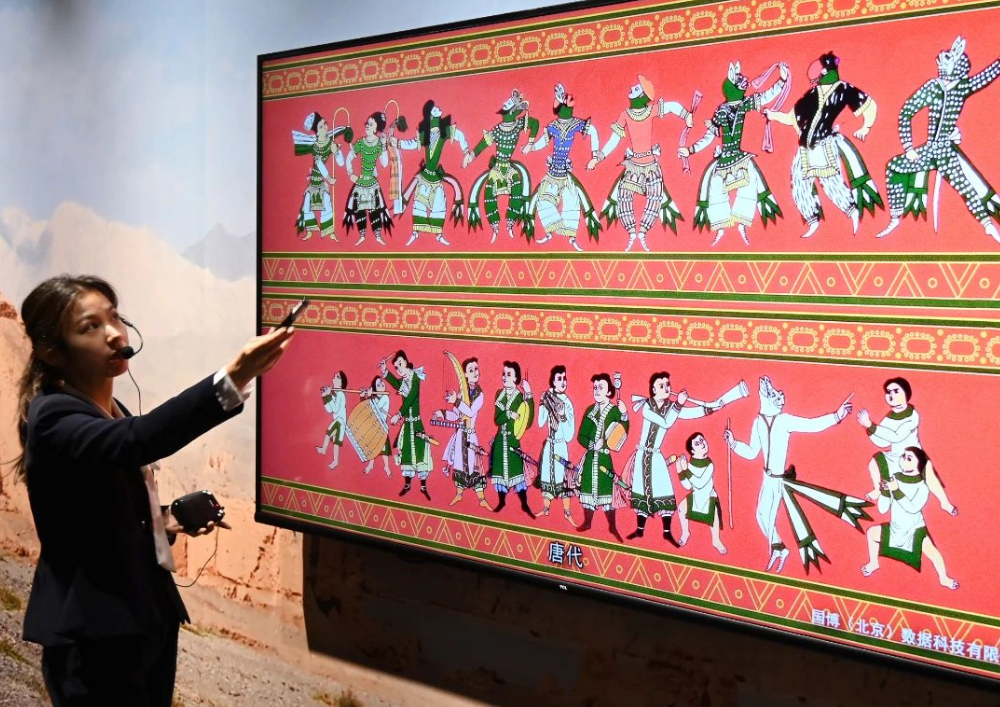

这是新疆迄今发现最大的佛寺遗址,具有典型龟兹佛寺的特征。佛寺遗址分为东、西两部分,库车河从中穿流而过,相传这里就是《西游记》中的女儿国,让人喝水怀孕的“子母河”就是库车河。苏巴什佛寺出土的龟兹有翼童子舍利盒表面彩绘的龟兹乐舞图吸引了我们的注意,盒身部分绘有完整的龟兹乞寒胡戏“苏幕遮”的画面,画上的人物指挥有序,队列严整,有的演奏乐器,有的欢快起舞,反映了唐代龟兹乐舞的乐器类型和表演形式,一派喜庆热闹的景象不禁让人为之神往。北京舞蹈学院古典舞系副教授欧思维的目光如放大镜一般,从左至右在画面的每一寸地方游走,全神贯注地感受着龟兹乐舞的独特魅力,久久不愿离去。

舍利盒表面彩绘的龟兹乐舞图

当我们围坐在龟兹乐舞体验馆时,仿佛置身于克孜尔石窟洞穴之中,利用三维扫描、数字重建等科技手段,将不可移动的龟兹石窟壁画“活化”了起来,通过解说和画面使我们沉浸在龟兹壁画的乐舞之中,难以自拔。新疆兵团歌舞剧团青年编导巴特才·巴亥说,这种体验简直太棒了,让我临其境地体验了壁画中天宫伎乐等龟兹文化内容,领略到龟兹壁画的独特魅力。

采风团沉浸式体验龟兹壁画

龟兹剧院歌舞艺术剧《杏花之约·丝路龟兹》正在演出的第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞奖作品《爷爷的萨玛瓦尔》。作品以“萨玛瓦尔舞”为元素创作,讲述当代年轻人对民族文化的当代传承,展现出新一代青年致力于弘扬民族文化的进取精神。库车市龟兹歌舞团演员们的精彩表演,让我们有幸再次现场重温了这部“荷花奖”作品。还有接连精彩上演的《胡旋舞》《狮子舞》《柘枝舞》《库车赛乃姆》等舞蹈让我们一饱眼福的同时感到意犹未尽。

龟兹剧院上演“荷花奖”作品《爷爷的萨玛瓦尔》

10月21日 星期一 天气:晴

当太阳爬到一杆子高,我们离开了库车市,驱车前往拜城县。在壮美的独库公路盐水沟路段两旁,绵延起伏的群山层峦叠障、沟壑纵横、蔚为壮观。途经的克孜尔红石林,属于丹霞地质地貌,红褐色的山土形态各异,大自然的鬼斧神工让我们叹为观止。

采风途经拜城县丹霞地质地貌

世界文化遗产克孜尔石窟千佛洞是本次采风活动的重要行程之一,北京舞蹈学院古典舞系的3名副教授专程为“它”而来,石窟中的壁画内容对于古典舞的研究具有重要的意义和深远的影响。克孜尔石窟位于新疆拜城盆地南端,雀儿塔格山北麓的木扎特河东岸断崖上,它是龟兹石窟中规模最大,开凿时代最早,保存壁画面积最多的一处石窟群,是龟兹石窟的典型代表。

采风团在克孜尔石窟的鸠摩罗什雕像下合影

新疆舞蹈家协会副主席王泳舸积极协调克孜尔石窟的有关负责人,委托专人带领我们参观了4个特窟,讲解员为我们生动而细致地解说了这些石窟中的壁画内容。壁画题材主要与释迦牟尼的种种事迹有关,包括本生故事、因缘故事和佛传故事等。本生故事和因缘故事分别多达100多种,佛传故事也有60多种。因此,克孜尔石窟又被誉为“故事的海洋”。

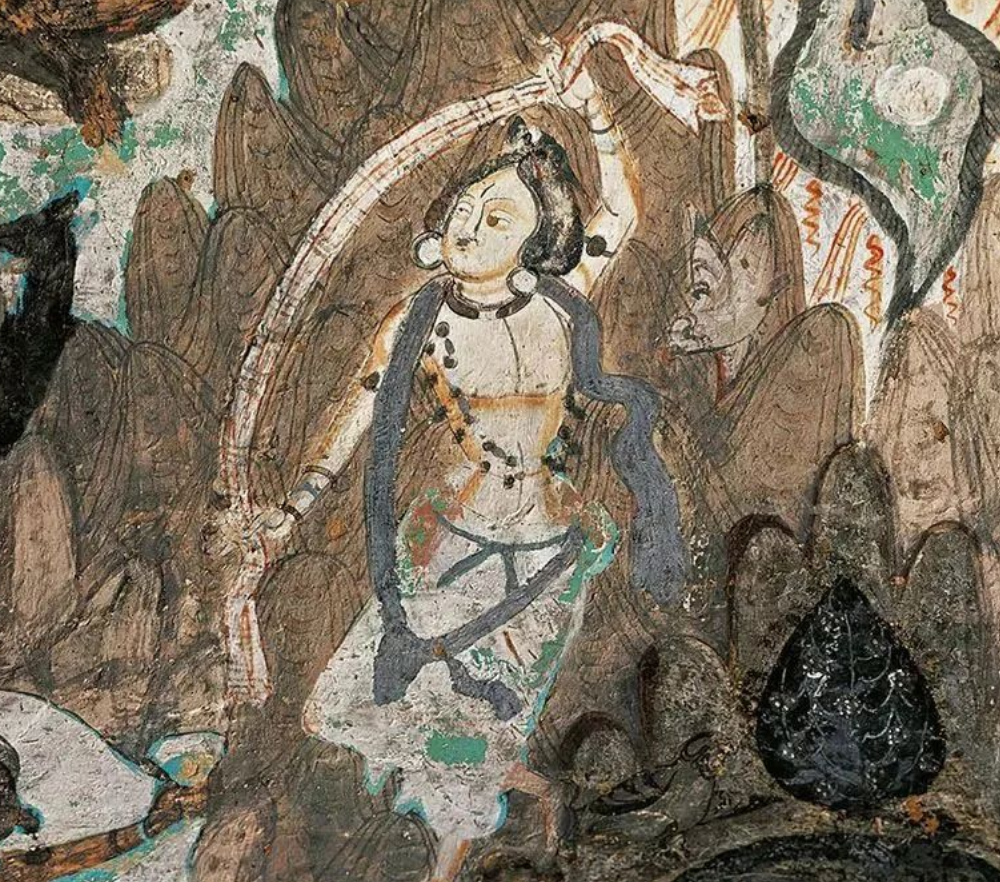

克孜尔第77窟 左甬道劵顶 舞帛人

克孜尔石窟研究所副所长台来提·乌布力又为我们介绍了至今一直未开放的第38石窟,作为龟兹文化的代表石窟,它上面绘有28身天宫伎乐图。因洞窟主室两侧壁上方,各画有14身伎乐天人,得名伎乐窟。画在墙壁上的伎乐天人,神态慈祥,举止灵动,尤其他们手中的乐器更是品类繁多,让人眼花缭乱,真实反映了昔日龟兹乐舞的盛况。

采风团的青年编导们表示,我们此行虽然没有亲身进入受保护的8号、38号、77号等石窟近距离欣赏龟兹乐舞的壁画稍显遗憾,但也深知壁画非常珍贵且脆弱,不能经常暴露在外,今后会通过网络等其他途径继续探寻克孜尔石窟的壁画内容。

克孜尔第8窟 主室前壁 飞天

10月22日 星期二 天气:晴

天山脚下的沙漠绿洲阿克苏市位于塔里木河上游,穿城而过的多浪河,滋润着这座城市。它是古丝绸之路上的重要驿站,也是龟兹文化和多浪文化的发源地。

采风团参观阿克苏地区博物馆

当我们走进柯柯牙纪念馆,心灵受到了深深的震撼。这里是一部生动的奋斗史诗。曾经的风沙肆虐之地,在阿克苏各族人民坚持不懈的努力下,变成了如今的绿洲。望着那一幅幅老照片、一件件旧工具,能感受到先辈们战天斗地的豪情。种下的每一棵树苗,都是对恶劣环境的宣战。他们用汗水甚至血水,浇灌出绿色的希望。这片绿色奇迹,不仅改变了生态,更凝聚了人心,它是民族团结、坚韧不拔伟大精神的象征,激励着我们在面对困难时勇往直前,守护这来之不易的美好。

采风团参观柯柯牙纪念馆

10月23日 星期三 天气:晴

我们在乘车前往和田县的途中,经过了千里葡萄长廊。它宛如一条绿色长龙蜿蜓在茫茫沙漠中,葱绿茁壮而又生机勃勃,绵延千里,使人犹入仙境、流连忘返。

在和田县文化馆,米提孜麦西来甫第7代传承人图然江·乌布力喀斯木和和田县文工团的舞蹈演员们为我们表演了精彩的《米提孜麦西来甫》。米提孜麦西来甫是和田县朗如乡特有的一种山区麦西热甫。“米提孜”意为一千只羊,最初是当地牧民用来庆祝家畜增长到一定数量的麦西热甫。米提孜麦西来甫中的歌、舞、诗、游戏是当地村民们最真实的情感表达,人们用歌声表达情愫,用舞蹈表达内心,从中可以体会到绿洲人民的幸福生活。

和田县文工团表演的《米提孜麦西来甫》

和田县文工团的演员们还为我们表演了《停顿舞》。停顿舞是和田县男女民众竞技和表达幽默的传统舞蹈。它是“米提孜山区麦西来甫”的组成部分。停顿舞的舞蹈动作包括蹲步、单步、单脚跳等,表演时常常伴随着鼓点和群众的呼喊声,气氛热烈,具有丰富的文化内涵和历史意义。

音乐一响,大家都舞了起来

在和田县民间艺人热情洋溢的演奏下,中国舞蹈家协会新文艺群体舞蹈编导李岩,新疆艺术剧院歌舞团一级导演祖力皮牙·吐哈甫,新疆舞蹈家协会新文艺群体编导艾合太木·牙力昆等几位采风团成员自发与现场群众一同跳起了欢乐的麦西来甫,优美的旋律、欢快的舞姿,让现场的氛围一下子活跃了起来。

采风团与和田县的民间艺人开展座谈交流

采风团全体成员还与和田县的民间艺人们进行了座谈交流,和田县文工团的祖丽皮喀尔·安外尔用热瓦甫弹唱了当地的山区民歌,民间艺人介绍了热瓦甫、弹布尔、萨塔尔等传统民间乐器,并展示了精美的服饰道具。采风团的青年编导向大家交流了米提孜麦西来甫如何创新,停顿舞如何与现代舞台艺术结合,运用灯光和音效打造出更具冲击力的表演形式等新思路、新理念和新方向。民间人艺们纷纷表示,希望青年编导能经常来到这里,帮助我们编排节目,在保留传统艺术特色的同时,在内容和形式上进行创新,从而继承和弘扬中华优秀传统文化。

采风团一行来到了和田县新城区新修建的一条“问勇路”,现场聆听了陈祥榕等四位烈士英勇斗争的英雄事迹,心情十分悲痛。采风团全体成员逐一向墓碑鞠躬致敬,以此来纪念、缅怀英烈,牢记英雄故事。

铭记历史,缅怀英烈

10月24日 星期四 天气:晴

从和田市前往洛浦县热瓦克佛寺遗址的沙漠公路两侧生长着一片片的胡杨,金黄色的胡杨层林尽染,在阳光的照射下闪闪发光,像是在连绵起伏的沙漠上系着一条金色的飘带。

在洛浦县文化馆,洛浦县文工团表演的男子群舞《烤包子》以和田特色美食“烤包子”为题材,表演形式风趣幽默,舞蹈节奏优美欢快,给我们留下了很深的印象。随后上演的女子群舞《艾德莱斯之女》通过姑娘们优美的舞姿和动人的旋律向我们展示了非物质文化遗产艾德莱斯在几百年的丝绸之路文化中发挥的重要作用。

洛浦县文工团表演的群舞《烤包子》

傍晚,在夏合勒克庄园,墨玉县文工团表演的群舞《神奇的桑皮纸》,让我们回想起了当天下午在墨玉县参观非物质文化遗产桑皮纸的制作流程,亲手制作的桑皮纸让我们很有成就感,这真是一门古老的手工技艺。随后墨玉县文工团表演的第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞提名奖作品《热瓦甫情歌》瞬间点燃了现场的气氛,这部舞蹈作品的创作灵感就源于南疆高山牧区的乐舞风格,舞者以“牧羊人热瓦甫”为道具,伴随铿锵有力的舞步,配合声声吟唱,以和田地区独有的乐舞语言和表演形式,展现出新时代新疆人民的幸福生活。

随着欢快的音乐响起,新疆艺术剧院木卡姆艺术团编导亚库甫江·塔依尔与新疆舞蹈家协会新文艺群体编导关岳、赵秀文、阿丽亚·加拉力丁等采风团成员同舞蹈演员、民间艺人、当地群众不约而同的跳起了麦西来甫,现场一片欢腾喜悦的气氛舒缓了我们多日采风的疲惫。

大家不约而同的跳起了麦西来甫

采风团的青年编导通过观赏基层文艺团体的舞蹈演出,感受本土民间艺人的原生态表演,体验非物质文化遗产桑皮纸和艾德莱斯,深入了解了新疆少数民族的民俗风情,为他们今后的舞蹈创作积累了丰富艺术素材。

采风团与洛浦县文工团合影

10月25日 星期五 天气:晴

采风活动的最后一站是策勒县。和田到策勒是一条笔直宽阔的高速公路,道路两旁是一望无际的戈壁沙漠,东南边是连绵不断的昆仑山脉。车行在沙漠之中,两边很少见到村庄和行人,只有对面疾驶而来的汽车呼啸而过。

我们先来到策勒县达玛沟佛寺博物馆。这个佛寺是目前世界上发现的最小寺庙,只有四平方米,故称小佛寺。据考察,小佛寺建于佛教兴盛的南北朝时期。小佛寺距策勒县城30多公里,周围是一望无垠的沙漠,它就像一个孤独的孩子在这里瑀瑀守望了一千多年。小佛寺周边的佛寺群出土了大量的文物和壁画,博物馆中展览的多幅“舞伎图”壁画吸引我们驻足而观,壁画中的人物婀娜多姿、神态各异、鼻梁挺拔、线条优美,其旋转蹬踏的动作为典型的胡旋舞特征,这些壁画内容对于中国古典舞的研究发挥着重要的作用。

在策勒县文化广场,策勒县歌舞团表演的群舞《策勒欢歌》和《丰收快乐》表现了当地旅游业快速发展的风貌和农民群众丰收的喜悦心情,让我们耳目一新。5位民间艺人弹唱的非物质文化遗产《木山羊舞》片段让我们一饱眼福。在座谈交流中,乌鲁木齐市艺术剧院二级导演张慧向木山羊舞非遗传承人阿迪力江·阿皮孜询问了木山羊舞的学习历程和基本情况。阿迪力江老师说,学习木山羊舞主要是通过口口相传的方式,一半是父母传授,另一半是在家族麦西来甫上向老艺人请教学来的。他还介绍了关于昆仑山区木山羊舞的弹唱大约有120首,流传下来的只有80首左右,主要是通过牧羊人热瓦甫等民间乐器来表现牧羊人在昆仑山区放牧时对爱情的向往等爱情故事。喀什大学音乐与舞蹈系主任赵金科建议借助“抖音”等网络媒体平台,推介宣传“木山羊舞”。

短短6天时间,采风行程已达1800多公里,跨越南疆两个地区、8个市县。采风团成员不畏路途遥远,每天早出晚归,他们当中不少人是第一次来到新疆,传承千年的乐舞文化让他们大开眼界。他们认为这些原生态的民族民间舞非常质朴鲜活,要在保护中求发展,在传承中求创新。采风团全体成员深深感到此行采风机遇难得、收获颇丰,南疆给他们留下了深刻的印象,期待以后还能再来新疆。

采风团与策勒县民间艺人和文艺骨干合影

文字:马泱

图片:马泱、付锐

视频:韩景康、杨亦

上一篇:从《铅华·满壁》到《俑生俑事》,新疆古典舞创作在路上

下一篇:最后一篇